【開発事例】「ゲームを動かす技術と発想 R」の執筆について

はじめに

明けましておめでとうございます!!

代表の堂前です。

2020年ですが、皆さんはどんな年にしたいですか?

会社としてはやりたい事がたくさんあるのですが、個人としてはたくさん本を読めたらいいなと思ってます。

というわけで新年一発目のブログですが、「本」に絡めての話題にします。

年末(2019/12/28)に「ゲームを動かす技術と発想 R」という本を出させてもらいましたので、そちらに絡んだ「技術書の執筆」について書いていきます。

今回の執筆経緯

「ゲームを動かす技術と発想 R」ですが実はリマスター(改定)版でして、前回の書籍について含めて経緯を書いていきます。

2012年に「ゲームを動かす技術と発想」という本を出させてもらいました。

そちらは主に学生さんやプログラマ以外に向けて、ゲーム開発に関する知識を広く浅く習得できるようにと目的をもって、そういう本を書こうということで進めました。

当時は会社勤めですけども完全に業務外で書いていまして、出勤の電車の中とか休日に図書館とかで執筆していて苦労しました。

しかし「執筆していいよ」としてくれる会社はそうそうないと思いますので、自由に活動させてくれた会社には本当に感謝しております。

(当時の様子はこちらで確認できますが、、、写真の俺、太いですねw)

リリース後は様々な方に読んでいただいて好意的な意見も多く、おかげさまでCEDEC著述賞(2013)も頂きました。

本当にありがたいことです。

そんな「ゲームを動かす技術と発想」ですが、それを用いた講義などの依頼も受けるようになりました。

(一例としてAiming様で行われた様子はこちらに掲載してます)

しかし7年前の本ですので、講義しながら古いなと思う部分が多く出るようになりました。

自分自身愛着のある本ですし、現代に沿った内容にしたいなと思いまして、リマスターしたいということで今回計画して進めました。

執筆の仕方

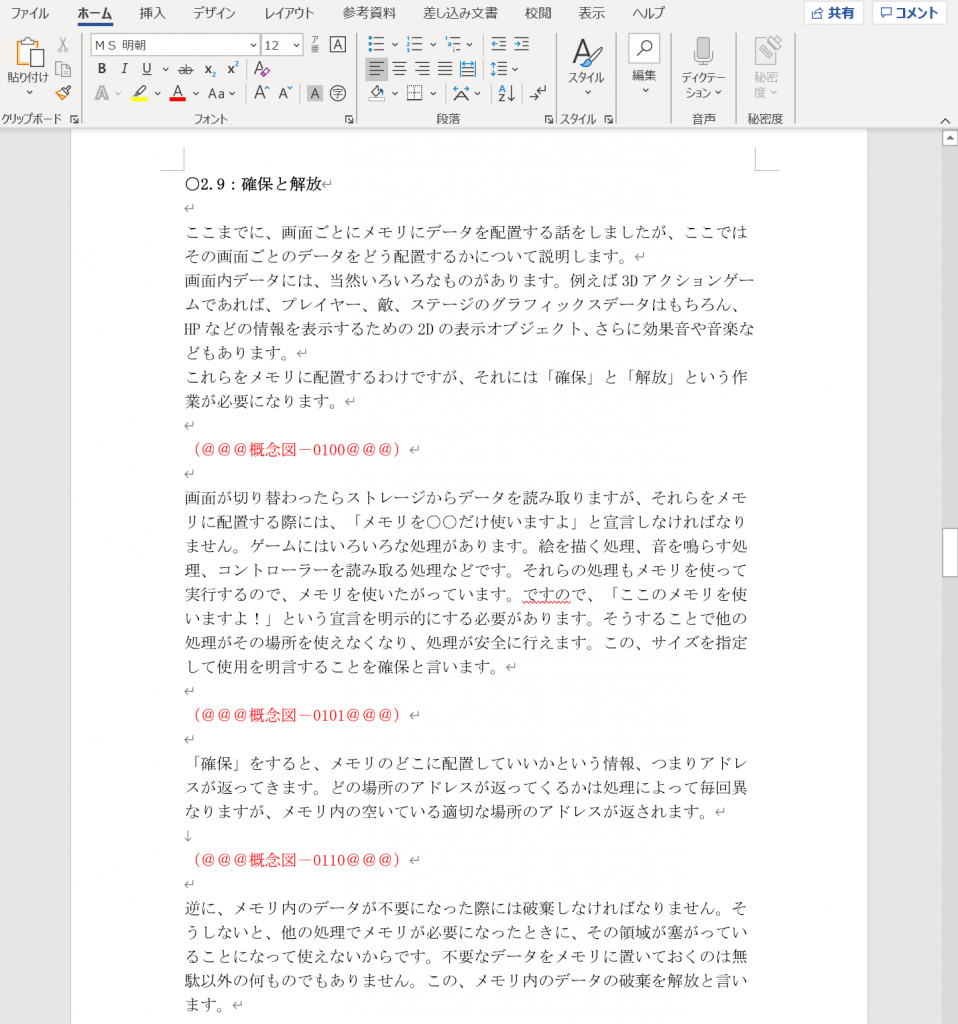

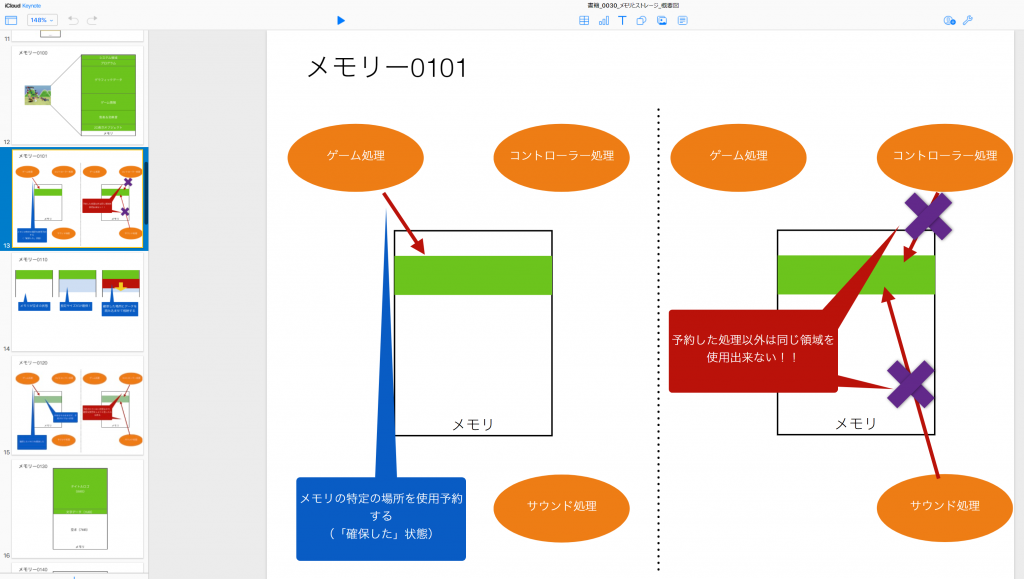

本書を見てもらうと分かるのですが、文章がある程度あって、それに沿った図を適宜紹介するスタイルになっています。

文章自体はWordで作成し、合間に「ここに図が入るよ」的な目印を埋め込み、図自体はKeynoteで作成しました。

PowerPointではなくKeynoteで作成したのは、前回作成した時はiPadメインだったのでその名残ですが、Macをあまり使わなくなったため、iCloud上のKeynoteで作成しました。

それを出版社(ボーンデジタル様)にお渡しし、整形やレイアウトなど行ってもらいました。

昨今、技術書典などで個人レベルで技術書を書き下ろす形がブームになっていて、そういった場合は自分自身で製本に向けたレイアウト整形などを行う必要があると思うのですが、そういった意味ではプレーンな文章と図を渡して作ってもらっているので、非常に楽をしていると言えます。

(しかし技術書典などで本を出すのはいずれやってみたい。。)

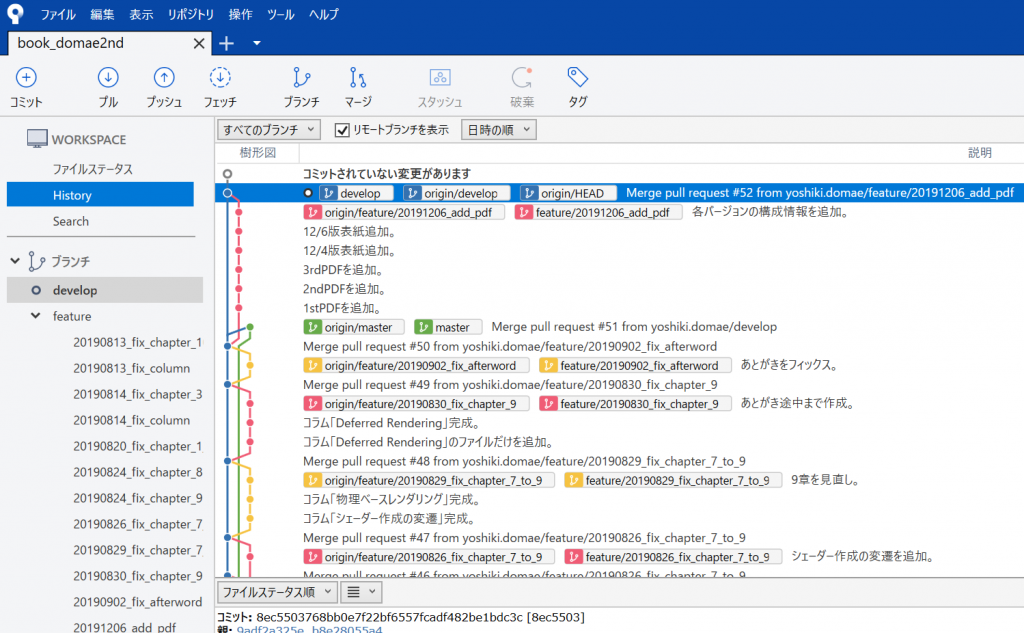

あと、今回からGitを利用して管理するようにしました。

今回から自分の会社の業務として執筆を行っていましたので、社内のGitサーバーである「GitBucket」にリポジトリを作成し、バージョン管理で進めました。

ただ文章もWordファイルなので比較などは結局やりづらいままでしたが、過去の履歴を残せるという点は非常に良かったです。

内容の変遷

と、ここまでは執筆自体の方法論の話です。

今回は改定なので、中身をどう変えたか?そしてどう進行していったかの話をしていきます。

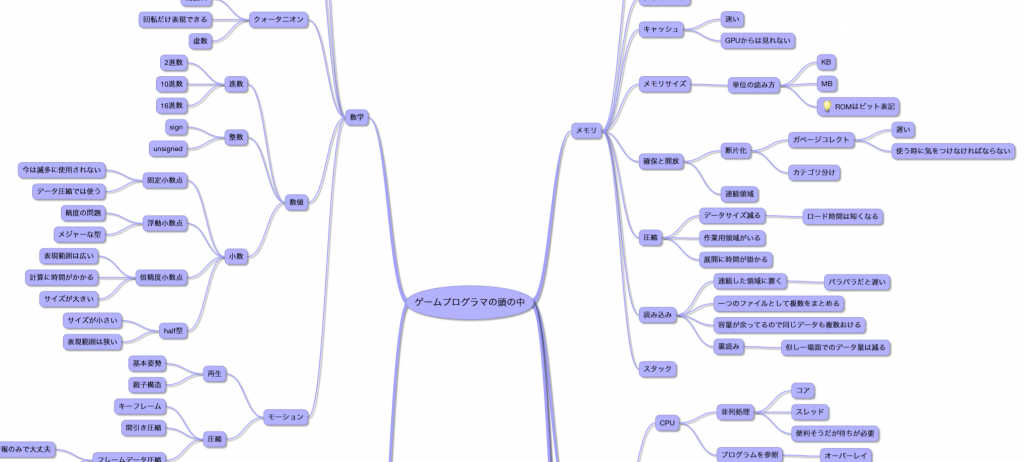

一から執筆する時はマインドマップを用い、そこからターゲット層を想定して取捨選択を行いました。

イメージ的に捉えることでターゲット層を考えやすいので、マインドマップは本当にオススメできます。

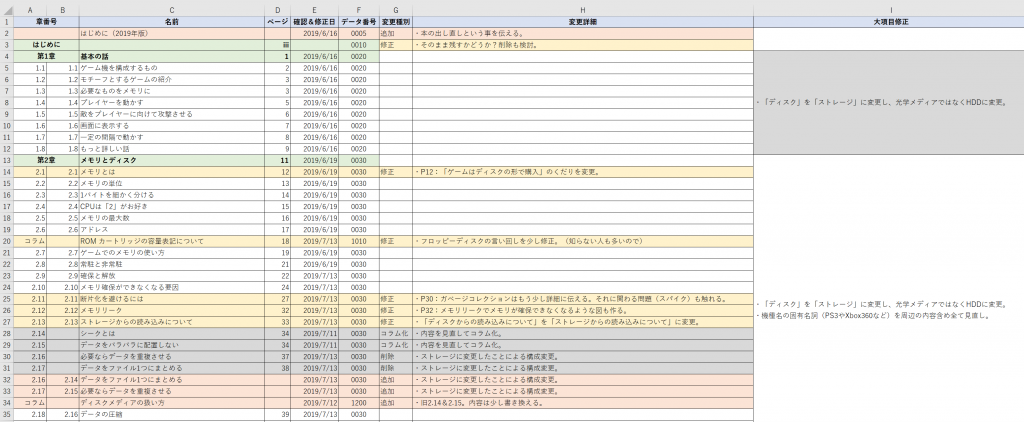

ただ今回は新規構築というより改造なので、章や節単位のリストをExcelで作成し、それについて変えるか変えないか、それとも削除するかなどを地道に検討進める形で行いました。

修正日などを埋めていく様にして、締め切りというのを意識したのもポイントです。 (守れたとは言ってません)

旧版をもしお持ちならば比較いただけると楽しめると思うのですが、章によって改定量が多い、少ないが顕著に出るのが楽しかったです。

具体的は以下の様になりました。

- 数学的な話はほぼ変更が入らず済みました。

- アニメーションもある種数学なので変更は少なかったですが、クロスシミュレーションなどのテクノロジが新規追加されたのでコラムを増やしました。

- 当時(2012年)はディスクメディアから直接読み込む形が多かったのですが、ストレージにインストールして使う形が主流になったので対応。(大変でした!)

- グラフィックもDeferred Renderingや物理ベースなどの新しい技術が加わったので章を一つ増やそうかと思いましたが、ただでさえ多いグラフィック関連を増やすのも、と思い、コラム化して対応しました。

- 古くなったなと思った分野はコラムに移し、既にコラムにある古すぎる話題は削除したりしました。

ここにあるのは一例で、細かくいろいろ直してます。

それが楽しいのですが、改定の割には思ったよりも時間がかかったのは事実です。

まとめ

今回は改定でしたが、それでも自分の名前が出て自分の考えの載った本が書店やネットで並ぶというのはとても気持ちのいいものです。

(レビューの評価は気になりますけど。。)

最近の技術書ブームも、そういった自己発信の快感を得られると分かったところが大きいのかなと考えます。

今回のブログが、そんな皆さんの執筆の一助になれば幸いです。

「ゲームを動かす技術と発想 R」もチェックいただけると嬉しいのですが、自分は今後も本を書き続けていきますので、次回作もお楽しみに!

【免責事項】

本サイトでの情報を利用することによる損害等に対し、

株式会社ロジカルビートは一切の責任を負いません。